一、成果简介

1.成果简介及主要解决的教学问题(不超过1000字)

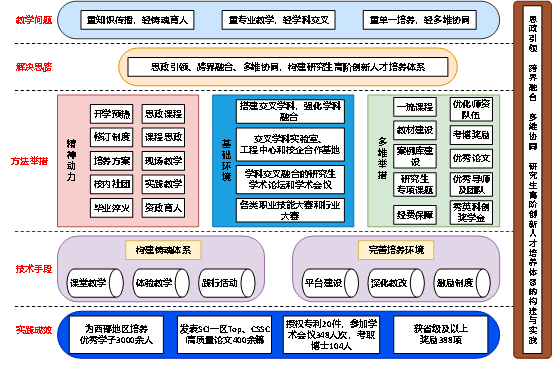

延安大学研究生培养工作坚持以习近平总书记重要批示及中、省研究生培养文件精神为指导,立足红色圣地区域优势,紧扣新时代经济社会发展对培养人才的新要求,构建和实践的“思政引领、跨界融合、多维协同——研究生高阶创新人才培养体系”(图1),很好地回答了培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的重大课题,在培养具有延安精神特质(信念坚定、求真务实、敢于担当、乐于奉献、善于创新)的高阶创新人才方面取得显著成效。

“思政引领” 是指将延安精神教育作为研究生思想政治教育的核心内容,依托延安精神“一体两翼”特色育人体系(以课堂教学为主体,以体验教学和践行活动为两翼),将延安精神有机融入研究生教育教学全过程,为高阶创新人才培养注入精神动力。“跨界融合”是指突破原有学科间的界限束缚,通过设立新兴交叉学科,加强交叉学科软硬平台建设,促进多学科间交叉融合,为高阶创新人才培养提供基础环境。“多维协同”是指从教学体系创新、师资队伍优化、研究生创新能力提升、激励机制及经费保障等多个维度、多种措施,加强对研究生思想政治素质、业务能力和创新能力的培养。该体系形成了以延安精神教育思政引领,多学科跨界交叉融合、多维协同育人的研究生培养格局,达到培养新时代高阶创新人才的目标。

多年的实践证明,延安大学研究生的思想政治素质,政治责任感、使命感明显增强,业务能力显著提高,创新成果更加丰硕。该培养体系的构建与实践,对于地方高校培养高阶创新人才有良好的引领示范作用和可资借鉴的宝贵经验。

图1 思政引领、跨界融合、多维协同研究生高阶创新人才培养体系

该成果主要解决以下教学问题:

一是普通高校研究生思想政治教育理论课学习比重过大,实践体系尚不完善;二是课外体验和实践环节缺乏,未形成完善的系统,铸魂育人力度不够,效果不明显,更未与培养研究生的综合素质紧密结合。

由于学院之间、学科之间存在机构壁垒和界限,研究生培养更注重本专业教学,多侧重于“课程教学”与“论文培养”相结合的方式,侧重于科研条件改善,导致学科之间的交叉渗透薄弱、融合贯通不够,学生批判性思维和跨学科思维能力不足。

传统的研究生培养模式较单一,多注重课程教学与学术研究,而忽略了课堂教学、培养方案等教学体系创新;对导师资源利用与重视不够,没有引入行业导师或团队指导;导师指导方式单一,多为一对一和一对多指导。

2.成果解决教学问题的方法(不超过1000字)

(1)构建了“延安精神”思政引领的研究生思想政治教育新体系,为高阶创新人才培养注入精神动力。

用延安精神“一体两翼”育人理念立德树人,以服务社会发展需求突出人才培养特色,以深化机制改革提高研究生培养质量。从健全和完善制度、修订培养方案、推动课程改革、注重全过程培养以及鼓励参加资政育人项目等方面,把延安精神教育与研究生培养紧密结合,形成延安精神进课堂、进科研、进实践的全过程育人环境。在延安精神指引下提高研究生思想政治素质、业务水平和创新能力。

(2)搭建了多学科交叉融合的新平台,为高阶创新人才培养奠定厚实学养基础。

①强化顶层设计,凝聚学科交叉动力。制定《延安大学“十四五”学科建设与研究生教育规划》,结合国家和区域重大战略、科学技术前沿和学校优势特色,明确学科交叉的核心主攻方向,着力建设绿色低碳材料与工程、能源大数据智能处理、公共卫生应急管理、感觉与运动疾病等新兴交叉学科。

②加强学科交叉平台建设,丰富研究生培养资源。一是加强硬平台建设。加强交叉学科各重点实验室、研究中心、基地等建设。二是加强软平台建设。定期举办学科交叉与融合型研究生学术论坛、举办或参加各类职业技能大赛及行业竞赛,加大对外交流力度,营造浓厚、创新的学术氛围,提高研究生的科学研究及实践创新能力。

(3)确立了多维协同的新态势,为高阶创新人才培养提供保障机制。

①创新教学体系,推动教育教学改革。针对课程教学体系滞后,缺乏创新能力训练等问题,积极推动教育教学改革,设立研究生教育创新计划、“一流”课程、课程思政、教材建设、案例库建设等系列教改项目。

②优化师资队伍,提升导师指导质效。通过引进高端人才、选送教师访问进修、组建学科群导师团队、学科交叉导师团队、校内校外导师联合指导组等方式,提高导师指导能力。

③设立研究生专项课题,重点支持学科交叉项目。为研究生设立专项课题,开展特训。在鼓励研究生参与导师承担课题的基础上,根据学术发展前沿,设立研究生创新创业训练计划专项项目。

④完善激励机制,激发创新活力。在国家奖学金、学业奖学金激励基础上,通过评选优秀毕业论文、奖励考取博士的研究生、设立“研究生秀英科创基金”奖学金、完善研究生评优工作、评选“优秀导师” “优秀导师团队”等激励措施,激发创新活力。

⑤落实经费,加强保障,重点支持研究生创新能力培养。加大经费保障力度,增加硕士生专项经费,重点保障各类提升创新能力活动的经费、资助和奖项。

3.成果的创新点(不超过800字)

通过“顶层设计和特色方案”,在全校研究生教育中全要素、全过程深入推进延安精神“一体两翼”育人体系的建设,形成了延安大学立德树人、延安精神铸魂育人的个性化方案。构建了保障有力、内容完善、运行科学、成效显著的以“延安精神”立德铸魂的研究生思想政治教育培养体系,能够培养学生吃苦耐劳精神,增强研究生责任感和使命感,增强学生爱国奉献的意识,激发学生创新思维,为培养高阶创新人才注入精神动力。

(2)学科跨界交叉融合提升了研究生的业务素质。

搭建交叉学科,加强学科交叉融合,使研究生通过接触和学习其它学科的知识,加深对自己学科的理解,能够在其它领域发现新问题和新挑战,拓宽了学生的研究领域;不同学科的融合带来不同的思维模式和方法论,激发出新的创意和思考方式,促进了创新能力的提升。学科跨界交叉融合提升了研究生批判性思维、跨学科思维和协作能力,提升了研究生的学术能力和职业素养。

高度重视研究生批判性思维和想象力的培养,多维度开展科研训练,营造创新的良好氛围,积极开展创新创业教育,构建了全员、全方位、全过程参与,多维协同的创新创业教育共同体,构建了研赛、校企、团队多维互通的研究生创新实践能力培养模式。以国际遗传工程机器竞赛、全国“田家炳”杯教学技能大赛、“互联网+”创新创业大赛、陕西省研究生创新成果展等学科竞赛为抓手,推动创新创业教育,强化研究生创新能力和综合素质的多维度培养,有效激发了研究生的创新潜力。

4.成果的推广应用效果(不超过1000字)

(1)研究生的思想政治素质显著提高,涌现出一大批服务西部,乐于奉献的优秀学子。

毕业生综合素质高,业务素质优良,政治上可靠,能吃苦,有钻研和奉献精神。近五年,学校共有3948名硕士毕业生,毕业签约陕西、广西、贵州、甘肃、新疆等西部地区者 3128 人。以2019 届思想政治教育专业徐新萍、2020 届马克思主义基本原理专业王亚雄等为代表的优秀毕业生,“扛起背包就出发”,自愿到待遇低、生活条件差的西部地区和贫困地区从事教育、扶贫、管理、抗疫等工作。他们在岗位上兢兢业业、吃苦耐劳,获得上级部门和本单位颁发的教学能手、优秀扶贫干部、优秀通讯员、优秀业务标兵、优秀人民调解员、网宣工作先进者、新冠肺炎疫情防控机关先进个人等各种荣誉百余项。

(2)研究生的业务素质不断增强,科研成果质量显著提高。

①近五年研究生在国内外著名期刊Adv. Funct. Mater.、Appl. Catal. B、中国科学-化学、Behav. Sci.、当代文坛、新文史资料等SCI一区Top期刊、CSSCI期刊等发表高质量学术论文 400余篇。②研究生获批专利20件,参加国际国内学术会议348人次。③考取博士研究生104名,其中考取双一流高校、中国科学院、中国社科院及国外大学的共计40人,占比38.5%。

(3)研究生的创新能力进一步彰显,学科竞赛成绩取得质的突破。

组织研究生参加各级各类竞赛,获省级及以上奖励388 项。其中,①组织参加国际遗传工程机器大赛获金奖2项,银奖2项。②组织参加第6-9届“互联网+”大学生创新创业大赛,获银奖5项,铜奖11项。③获陕西省研究生创新成果展一等奖10项,二等奖34项,三等奖39项。④研究生参加全国大学生英语竞赛,教育硕士参加全国“田家炳”杯教学技能大赛、“格致杯”、“华夏杯”物理教学技能大赛,会计专硕参加国际商业模拟与案例大赛、“尖烽时刻”全国商业模拟大赛、研究生数学建模竞赛等获一等奖6项,二等奖16项,三等奖47项。⑤培养了以高瑜(2020届硕士毕业生)为代表的一批成功创业的硕士毕业生,师生注册运营公司20多个,被CCTV2、央视频、陕西日报等知名媒体广泛报道,产生了积极的社会影响。

(4)成果示范效果显著,应用广泛。

本成果已在延安大学18 基层培养单位全面实施,受益学生4000多人;2020年在延安大学研究生教育工作会议上典型发言;2021年在陕西省第十八届学位与研究生教育学术交流研讨会上做专题报告,受到与会代表高度赞扬;与陕西师范大学、空军军医大学、陕西理工大学、榆林学院、西京学院、培华学院等10所院校开展相关交流,并进行宣传推广。